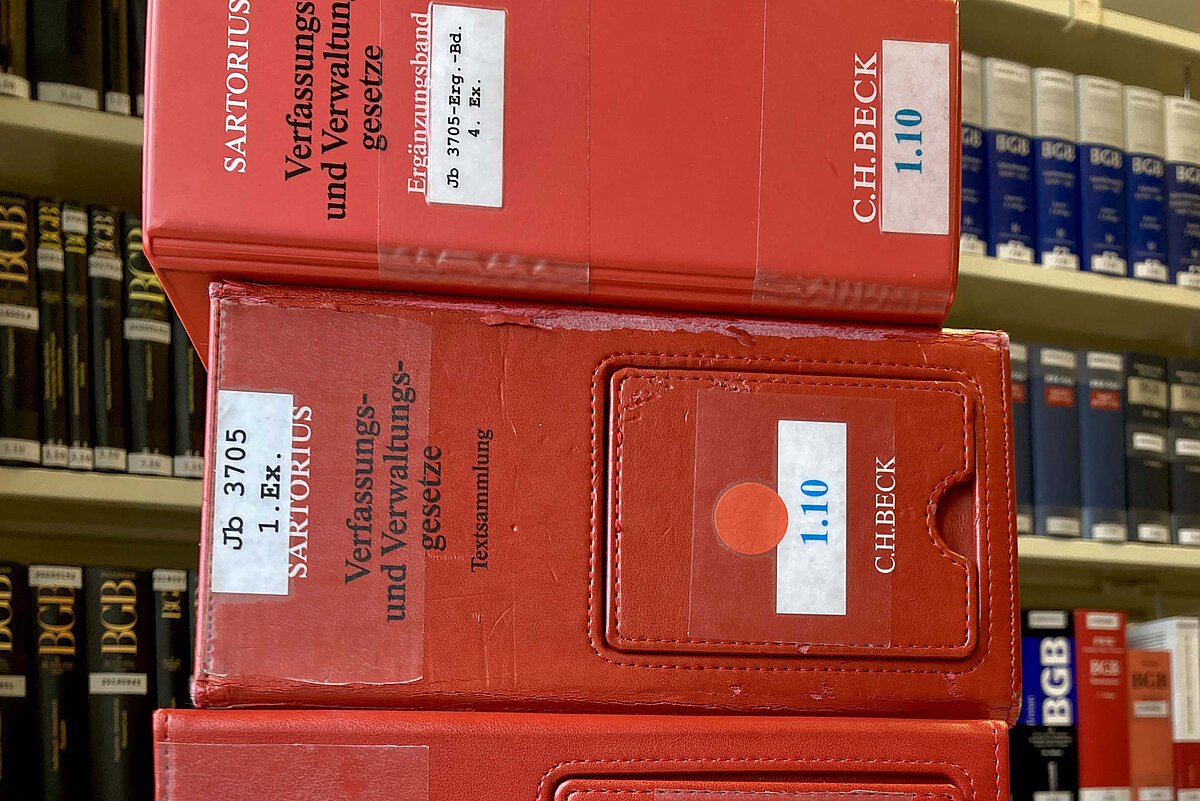

Ein Kameraschwenk über Buchrücken: im Vordergrund die auffälligen roten »Backsteine« mit den Deutschen Gesetzen, flankiert von mehr oder weniger bunten Bänden aus der Welt der juristischen Fachkommentare. In Gerichts- und Anwaltsserien oder in Filmen über spektakuläre Justizfälle gehören sie unweigerlich zu den Requisiten, die ikonisch für die juristische Profession stehen: gedruckte Bände juristischer Fachliteratur. Was in der Filmausstattung Dekoration ist, stellt im realen Alltag vieler Juristinnen und Juristen, trotz inzwischen weit verbreiteter digitaler Angebote, ein unverzichtbares Arbeitsmittel dar. An den Gerichten in Deutschland sind es die Gerichtsbibliotheken, die für die Versorgung der Richterschaft mit Gesetzestexten, Kommentaren und Handbüchern zuständig sind – für deren Beschaffung sowie insbesondere für deren stets aktuellen Stand.

Eine von ihnen ist die Bibliothek des Kammergerichts in Berlin. Das Kammergericht, 1468 erstmals urkundlich erwähnt und damit das älteste ununterbrochen bestehende Gericht Deutschlands, ist das Oberlandesgericht von Berlin und somit die höchste Instanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Land.1 Die ordentliche Gerichtsbarkeit (oG) umfasst die Zivil- und Strafjustiz,2 wobei das Zivilrecht einen deutlich größeren Raum einnimmt. So wurden 2023 an deutschen Amtsgerichten 556 761 Strafprozesse erledigt, im Bereich des Zivil- und Familienrechts waren es im selben Zeitraum 1 279 118 Verfahren.3 Während spektakuläre Kriminalfälle und die Verurteilung von Mördern und Gewalttätern die Wahrnehmung der Justiz dominieren, ist der Alltag oft banaler, und neben den »kleinen« Strafverhandlungen über einfache Fälle von Körperverletzung, Diebstahls- und Verkehrsdelikte geht es in den Zivil- und Familienrechtsprozessen um Nachbarschaftsstreitigkeiten, Schadensersatzansprüche, Scheidungen, Unterhaltsansprüche und Zugewinnausgleich, um nur einen kleinen Teil des breiten Spektrums zu nennen.

Am Kammergericht stehen den 28 Zivilsenaten nur 6 Strafsenate gegenüber. Als oberste Rechtsprechungsinstanz Berlins landet vor dem Kammergericht nur eine Auswahl an Verfahren, vielfach in zweiter oder dritter Instanz, wenn von den Amts- und Landgerichten getroffene Entscheidungen angefochten werden. Im Bereich des Strafrechts ist das Kammergericht darüber hinaus erste Instanz in Staatsschutzsachen, etwa wenn gegen Terroristen oder Spione verhandelt wird. Ein spektakulärer Fall der jüngeren Zeit war der Prozess um den sogenannten »Tiergartenmord«, der sich 2019 im Berliner Kleinen Tiergarten ereignet hatte. Der russischstämmige Täter wurde in einem unter höchsten Sicherheits- und, pandemiebedingt, Hygienevorkehrungen geführten Verfahren im Dezember 2021 schließlich für schuldig befunden und wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Fall rückte aktuell noch einmal in den Fokus des Interesses, als der Täter im August 2024 im Rahmen eines Gefangenenaustausches nach Russland überstellt wurde.

Wie zahlreiche andere Verhandlungen mit hohen Sicherheitsanforderungen zuvor wurde der Prozess zwar vor dem Kammergericht, aber nicht in dessen Räumen geführt, sondern im »Kriminalgericht Moabit«. Das Kriminalgericht ist das Zentrum der Berliner Strafjustiz. Dort sitzt zum einen das Amtsgericht Tiergarten, das für alle Strafprozesse in Berlin zuständig ist, bei denen bei Verurteilung nur eine Geldstrafe oder höchstens vier Jahre Freiheitsentzug zu erwarten sind. Zum anderen befindet sich hier auch das für Strafsachen zuständige Landgericht I, vor dem erstinstanzlich über die schwerer wiegenden Straftaten verhandelt wird.

Das Kriminalgericht Moabit ist ein eindrucksvoller Bau aus dem Jahr 1906 (über die Jahre ergänzt um mehrere Anbauten). Es liegt in unmittelbarer Nähe der etwas älteren Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit, wo die Untersuchungsgefangenen einsitzen. Gericht und JVA sind durch unterirdische Wege miteinander verbunden, und auch innerhalb des Gerichtsgebäudes verlaufen »Geheimgänge« neben den öffentlichen Bereichen, über die die Gefangenen den Verhandlungsräumen zugeführt werden.4

Spektakuläre Fälle mit großem öffentlichen Echo

Vor dem Kriminalgericht wurden von Beginn an spektakuläre Fälle mit großem öffentlichen Echo verhandelt: So zum Beispiel 1906 das Verfahren gegen den »Hauptmann von Köpenick« oder 1923 der Prozess gegen Elli Klein und Margarethe Nebbe, denen Alfred Döblin 1924 mit seiner Erzählung »Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord« ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Auch aktuellere Fälle vor dem Landgericht erreichten überregionale Bekanntheit: So etwa die Verfahren gegen ehemalige DDR-Größen wie Erich Honecker (1993 abgebrochen) und Erich Mielke (im selben Jahr Urteil mit Freiheitsstrafe). Der Kaufhauserpresser »Dagobert« Arno Funke wurde 1996 zu neun Jahren Haft verurteilt.5 Auch aktuell werden immer wieder Verhandlungen unter Beteiligung bekannter Persönlichkeiten (und mit entsprechend großem Medieninteresse) geführt wie zum Beispiel der Prozess zwischen Bushido und seinem früheren Manager, bei dem der Rapper als Nebenkläger auftrat.

Im Kriminalgericht in Moabit gibt es eine eigene Gerichtsbibliothek – wie auch an den anderen zehn Amtsgerichten in Berlin und den zwei Standorten des Landgerichts II, an denen Zivil- und Familiensachen verhandelt werden. All diese Bibliotheken eint, dass es sich um eher kleine Einrichtungen mit ein oder zwei Mitarbeitenden und Bestand in jeweils drei- bis vierstelliger Größenordnung handelt. Die Bibliothek des Kammergerichts mit ihrem über 275 000 Bände umfassenden, auch historisch bedeutsamen Bestand und mit zehn Mitarbeitenden ist demgegenüber vergleichsweise groß.6 Sie hat innerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit Berlins eine koordinierende Funktion und führt einen eigenen, beim GBV gehosteten »Verbundkatalog« für alle Bibliotheken der oG, in dem deren Bestand nachgewiesen ist.7

Nicht im Katalog verzeichnet sind hingegen die Entscheidungen der jeweiligen Gerichte. Es ist ein großer, in der Öffentlichkeit weit verbreiteter Irrtum, dass die Gerichtsbibliotheken die Entscheidungen aus ihrem Hause aufbewahren oder verzeichnen würden. Tatsächlich werden jedoch längst nicht alle Entscheidungen der Gerichte überhaupt veröffentlicht,8 und falls das geschieht, so sind diese – in anonymisierter Form – in Rechtsprechungsdatenbanken, nicht aber in den Bibliothekskatalogen nachgewiesen. Die Bibliothek des Kammergerichts ist am Veröffentlichungsprozess beteiligt, hat dabei aber keine dokumentarischen Aufgaben, führt also keine Inhaltserschließung durch.

Wie für alle Gerichtsbibliotheken steht für die Kammergerichtsbibliothek an erster Stelle die Literatur- und Informationsversorgung der Richterschaft, gefolgt von der Unterstützung der Gerichtsverwaltung. Darüber hinaus stellen die über 1 300 Berliner Referendarinnen und Referendare eine wichtige Zielgruppe der Bibliothek dar. Für diese werden Arbeitsplätze vor Ort, Lehrbücher und Skripte sowie prüfungsrelevante Kommentare in hoher Staffelung zur Verfügung gestellt. Zudem steht die Bibliothek auch anderen Juristinnen und Juristen, insbesondere der Rechtsanwaltschaft, offen.

Bei der beschafften Literatur handelt es sich ganz überwiegend um juristische Fachliteratur; aber es gibt durchaus immer wieder Bedarf an »exotischen« Büchern. So finden gelegentlich spezielle Länderkunden, DIN-Normen und technische Darstellungen oder auch Biografien mehr oder weniger bedeutender Persönlichkeiten Eingang in den Bestand, wenn sie für ein Verfahren benötigt werden. In der Bibliothek des Kriminalgerichts ist die Biografie des bereits erwähnten Rappers Bushido ein bei Führungen gern präsentiertes Kuriosum, deren Inhalt in einem Prozess tatsächlich Beweiswert hatte.

Digitale Medien spielen in den Gerichtsbibliotheken eine zunehmend wichtige Rolle, sind aber für die heterogene Nutzerschaft schwer zu organisieren, was unter anderem an der oligopolartigen Anbieterstruktur im Bereich der juristischen Fachliteratur liegt. So werden die Angehörigen der Berliner Justiz durch umfangreiche, zentral gehaltene Lizenzverträge versorgt, während dieses Angebot den externen Nutzenden bislang nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Da ohnehin immer nur ein Teil der verfügbaren Digitalangebote lizenziert werden kann, müssen Digital- und Printbestände gut verzahnt werden. Auch die Loseblattsammlungen, scheinbarer Anachronismus im digitalen Zeitalter, sind keineswegs obsolet, solange die Lizenzbedingungen einzelner Anbieter unverändert oft nur die Entscheidung zulassen: »In dubio pro Print!«.9 So sind die Bibliotheken der oG in Berlin im klassischen Sinne hybride Bibliotheken mit weiterhin großem aktuellen Printbestand neben umfangreichen lizenzierten Online-Datenbeständen, die alle über einen Katalog recherchierbar sind.

Die Ausstattung der Richterinnen und Richter am Arbeitsplatz hat sich durch die digitalen Angebote verbessert, sodass sie heutzutage weniger vor Ort in der Bibliothek anzutreffen sind.10 Doch immer wieder landen knifflige Rechercheanfragen bei den Bibliotheksmitarbeitenden, und es gehört zum Serviceversprechen (nicht nur) der Kammergerichtsbibliothek, dass es zu jeder Anfrage auch ein Ergebnis geben sollte. Insbesondere der von der Staatsbibliothek zu Berlin – PK betriebene »Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung« mit dem Bestand des vormaligen Sondersammelgebiets Recht sowie auch der Verwaltungsservice der Berliner Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) bieten da eine großartige Erweiterung der Auskunft- und Beschaffungsmöglichkeiten. Und so fährt schon mal ein Kollege aus dem Kammergericht ans andere Ende der Potsdamer Straße, um an der Staatsbibliothek ein Werk zum vietnamesischen Recht auszuleihen, oder es wird eine Festschrift aus der Berliner Senatsbibliothek (als Teil der ZLB) zur Abholung in eine näher gelegene Öffentliche Bibliothek bestellt. Darüber hinaus werden gute Arbeits- und Austauschbeziehungen zu zahlreichen anderen Bibliotheken unterhalten, insbesondere auch zu denen der Obersten Bundesgerichte.

Die starke Ausrichtung auf die Versorgung der Mitarbeitenden der eigenen Einrichtung ist typisch für Behördenbibliotheken, zu denen die Gerichtsbibliotheken gerechnet werden. Durch den Gerichtsbetrieb sind diese jedoch stärker in Berührung mit der Öffentlichkeit, als es in anderen Behörden der Fall ist. Das birgt durchaus Konfliktpotenzial, wenn sich beispielsweise aufgebrachte Bürger in der Gerichtsbibliothek mit juristischem Fachwissen munitionieren wollen. Auch die Rechtsanwaltschaft bringt regelmäßig ihre eigenen Fragestellungen und Anforderungen ein. In der Bibliothek am Kriminalgericht Moabit führt dies gelegentlich dazu, dass die dort tätige Kollegin von verschiedenen Seiten zu ein und demselben Fall um Recherche und Literaturbeschaffung gebeten wird: »Morgens kommt die Richterin mit ihrer Anfrage, am Nachmittag benötigt der Rechtsanwalt zum selben Fall schnell noch eine Recherche, und nach Feierabend schaut man sich die Zusammenfassung dann in der rbb-Abendschau im Fernsehen an«, so der lakonische Kommentar der Kollegin.

Dass trotz zunehmender Digitalisierung der Anteil an gedruckter Literatur weiterhin sehr hoch ist, liegt auch daran, dass wichtige Standardkommentare nach wie vor nicht online verfügbar sind. Und so kommt es, bedingt durch den extremen Aktualitätsdruck und die schnellen Auflagenwechsel, regelmäßig zu großen Aussonderungen und einem hohen Aufkommen an abzugebender Literatur. Während noch halbwegs aktuelle prüfungsrelevante Kommentare reißenden Absatz bei Referendarinnen und Referendaren finden, bleiben viele veraltete Werke liegen und werden schlussendlich verschenkt oder entsorgt.

Immer wieder aber gibt es Anfragen aus einer ganz anderen Richtung: Filmfirmen suchen Bücher als Requisiten, zur Ausstattung ihrer Gerichtsserien, Anwaltsserien, Justizfilme. Und statt die Altpapiertonnen zu befüllen, freuen wir uns über das zweite Leben der einst teuren Druckwerke (zumal diese häufig noch in sehr gutem Zustand sind). Allerdings sollten auch die Filmausstatter aufpassen und ihre Requisiten von Zeit zu Zeit aktualisieren. Denn erst kürzlich stand in einem aktuellen Film der rote »Schönfelder« mit den Deutschen Gesetzen neben dem grauen »Palandt«, dem Standard-BGB-Kommentar. Allerdings hat sich bei beiden Werken, wegen der NS-Vergangenheit der einstigen Herausgeber, inzwischen die Benennung geändert. Es heißt nun: »Habersack: Deutsche Gesetze« und »Grüneberg: BGB«. An einem echten Gericht mit verantwortungsbewussten Gerichtsbibliothekarinnen und -bibliothekaren wäre das sicher nicht passiert.

1 Zum Kammergericht und seiner Geschichte siehe u.a. Michael Bienert: Das Kammergericht in Berlin. Orte, Prozesse, Ereignisse. Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 2018

2 Im Unterschied zur Fachgerichtsbarkeit wie etwa den Sozial-, Finanz-, Verwaltungs- oder Arbeitsgerichten

3 Quelle: Statistisches Bundesamt, www.destatis.de

4 Siehe Norbert Haase und Hans-Michael Borgas: Bau- und andere Geschichten aus dem Kriminalgericht Moabit. In: Alois Wosnitzka [Hrsg.]: Das Neue Kriminalgericht in Moabit. Festschrift zum 100. Geburtstag am 17. April 2006. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag., 2002, S. 11-27

5 Zum Kammergericht und seiner Geschichte siehe u.a. Michael Bienert: Das Kammergericht in Berlin. Orte, Prozesse, Ereignisse. Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 2018

6 Im Unterschied zur Fachgerichtsbarkeit wie etwa den Sozial-, Finanz-, Verwaltungs- oder Arbeitsgerichten

7 Quelle: Statistisches Bundesamt, www.destatis.de

8 Siehe Norbert Haase und Hans-Michael Borgas: Bau- und andere Geschichten aus dem Kriminalgericht Moabit. In: Alois Wosnitzka [Hrsg.]: Das Neue Kriminalgericht in Moabit. Festschrift zum 100. Geburtstag am 17. April 2006. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag., 2002, S. 11-27

9 Vgl. Martina Kuth: In dubio pro Print! In: ABI Technik 2013, 33 (1), S. 7-18

10 Für die wissenschaftlichen Bibliotheken kam Bonte 2023 bereits zu einer ähnlichen Beobachtung und leitete daraus die Überlegung ab, die Vor-Ort-Nutzung stärker an den Studierenden auszurichten, was ähnlich durchaus auch für die Kammergerichtsbibliothek zu prüfen wäre. Vgl. Achim Bonte: Ein Bibliothekspalast für unsere Zeit. In: ZfBB 2023, 70 (5), S. 248-257